|

| 진나라를 창건한 무제

사마염. |

진나라를 연

무제(武帝) 사마염(재위 265~290년)은 자신의 혈족들을 친왕으로 봉해 군사를 거느리고 요지(要地)를 지키게

했다.

이는 사마씨가

위의 권력을 찬탈했을 때, 황제를 지킬 친위 세력이 없었기

때문에 위가 망했다고 보았기 때문이었다.

이런 조치가

오히려 진나라의 멸망을 재촉했다.

사마염의

뒤를 이은 혜제(재위 290~306년)는 바보였다.

‘숙맥(菽麥·사리 분별을 못 하고 세상 물정을 잘 모르는 사람)’이라는 말은

혜제가 콩과 보리도 구별하지 못했던(菽麥不辨) 데서 나왔다.

혜제는 백성들이 굶주리고 있다는 소리를

듣고는

“쌀이 없으면 왜 고기를 먹지 않을꼬?”라고 할 정도로 물정을

몰랐다.

반면 혜제의 황후인 가남풍(賈南風)은 음란하고

기가 센 여자였다.

그는 진나라

개국공신 가충의 딸이었다. 가남풍은 바보인 남편을 제치고 정치에 간여하려 했다. 하지만 장애가 있었다. 황제의 외할아버지인

재상(태부) 양준이었다.

가남풍은 양준을 제거하기 위해 시동생인 초(楚)왕

사마위를 끌어들였다.

201년 사마위는

군대를 이끌고 수도 낙양으로 들어와 양준 일당 수천 명을 죽였다.

양준의 자리는

황실의 어른인 여남(汝南)왕 사마량(혜제의 작은 할아버지)이 차지했다.

석달 후 가남풍은 다시 초왕 사마위를 이용해

사마량을 제거했다. 국가 원로 두 명이 몇 달 사이에 비명에 간 것이다.

반발이 일자

가남풍은 모든 잘못을 초왕 사마위에게 전가했다.

사마위가 혜제의

명령을 위조해 제멋대로 양준과 사마량을 죽였다는 것이었다. 사마위는 처형됐는데 이것은 시작에 불과했다.

가남풍의 다음 제거 대상은 황태자인 사마휼이었다.

가남풍은 역모죄를 날조해 사마휼을 죽여 버렸다.

황태자의 억울한

죽음에 여론이 들끓었다. 300년 조(趙)왕 사마륜(혜제의 작은 할아버지. 사마량의 동생)이 이 틈을 타 쿠데타를 일으켰다.

사마륜은 가남풍을

체포한 후 금가루가 가득 든 술을 억지로 먹여 죽였다.

권력을 장악한 사마륜은 이듬해 혜제를 강제

퇴위시키고 스스로 황제가 됐다.

그러자 혜제의

사촌동생인 진(秦)왕 사마경이 군대를 이끌고 낙양으로 쳐들어왔다.

사마경은 사마륜을

몰아내고 혜제를 다시 황제 자리에 앉혔다. 사마륜도 가남풍처럼 금가루가 가득 든 술을 마시고 죽었다.

끝없는

골육상쟁

|

| 위진(魏晉) 시대의

군복. |

사마경도 오래가지 못했다. 302년 장사(長沙)왕 사마예가 사마경을 죽이고 정권을

잡았다. 304년 동해(東海)왕 사마월(혜제의 5촌 아저씨)이 성도(成都)왕 사마영(혜제의

동생)과 손잡고 사마예 정권을 무너뜨렸다.

사마월은 체포한 사마예를 자신의 사촌인 하간(河間)왕 사마옹 휘하 장수 장방에게

보냈다. 장방은 사마예를 석탄불에 구워

죽였다.

동해왕 사마월은 재상이, 성도왕 사마영은

황태제(皇太弟)가 됐다. 하지만 두 사람의 합작은 오래가지 않았다. 사마영과 사마월의 군대 간에 전투가 벌어졌다. 이

싸움에서 승리한 사마영은 황제 혜제를 자신의 근거지인 업성으로 끌고 갔다.

그러자 계성(북경)에 있던 장수 왕준이 혜제를

구출하겠다면서 선비족 병사들을 앞세워 쳐들어왔다. 하간왕 사마옹은 휘하 장수 장방을 보내 혜제를

자기가 관할하는 장안으로 모셨다. 사마예의 축출에서 여기까지가 모두 304년 한 해에

일어난 일이었다.

사마옹의 득세도 잠깐이었다. 앞서 사마영에게 패해

도주했던 동해왕 사마월이 재기해 도전해 왔다. 결국 사마월이 승리해 혜제를 손에 넣고 다시

낙양으로 천도했다.

성도왕 사마영과

하간왕 사마옹은 목 졸려 죽었다.

이렇게 정권다툼에 뛰어들었던 8명의 친왕 가운데 사마월만

살아남았다.

306년 사마월은 혜제 사마충을 독살하고 사마충의 동생

사마치(懷帝·재위 307~312년)를 황제 자리에 앉혔다. 15년간의 내전(8왕의 난)이 일단락된 것이다.

석륵의

호통

새로 즉위한

회제는 중흥(中興)의 의지를 다졌다졌지만 때는 늦었다.

흉노를 비롯해

저·갈·강·선비 등 5호(胡)가 궐기한 것이다.

흉노족 유연이

세운 한(漢·前趙)의 장수 석륵(후일 후조(後趙)의 명제)의 군대가 낙양을 향해 진격해 왔다.

사마월은 석륵의 군대를 막으려 동분서주했지만 소용이

없었다. 사마월은 311년 진중(陣中)에서 병사(病死)했다.

진나라 재상 왕연은 다른 친왕들과 함께 사마월의

군대를 이끌고 사마월의 근거지인 동해(산둥성)로 이동했지만 얼마 가지 못해 석륵의 포로가 됐다.

왕연은 당시

유행하던 청담(淸談)파 지식인의 하나로 명성이 높았던 인물이었다.

석륵이 왕연에게 진이 무너지게 된 이유를 물었다.

왕연은 자기는 본래부터 관리가 될 생각이 없었고 관리가 된 후에는 정사(政事)에 간여한 바 없다고

발뺌했다. 그러면서 석륵에게 유연으로부터 독립해서 황제로

즉위하라고 꼬드겼다.

다른 진의 관리와 친왕들도 천하대란에 자신들은

책임이 없다며 석륵에게 목숨을 구걸했다. 대통령이 탄핵을 당하는 상황에서도 책임지는 사람이

없었던 자유한국당, 재판정에 선 후 “나는 모르는 일”이라거나 “다

대통령이 시킨 일”이라는 식으로 책임을 모면하려 했던 박근혜 정권의 고관들의 행태와

비슷하다.

석륵은 “나라가 이 모양이 된 것은 너희 같은

인간들 때문”이라고 이들을 꾸짖었다.

그리고 담장을

무너뜨려 왕연을 비롯한 고관, 친왕들을 산 채로 죽였다.

311년 유연의 아들 유총이 이끄는 한(전조)의

군대가 낙양성을 점령했다. 회제 사마치는 포로가 됐다.

유총은 사마치에게

“너희 사마씨들은 골육지간에 왜 그렇게 서로를 미친 듯 죽였는가?”라고 물었다. 사마치는 회계공으로 봉해졌지만 잔치에 끌려 나와

노예들과 함께 술을 따르는 치욕을 당하다가 313년 살해됐다.

사마치의 아들

사마업(민제)이 폐허가 된 장안으로 도주해 4년간 허울뿐인 황제 노릇을 했다. 사마업도 316년 유총에게

패망했다.

이기심이 부른

천하대란

진나라는 이렇게 4대 51년 만에 역사 속에서

사라졌다.

사마업의 당숙인

사마예(앞의 장사왕 사마예와는 다른 사람)가 건강(지금의 난징)에서 진의 사직을 이었다. 이를 동진(東晉·317~419년)이라 한다. 이후

중국은 5호 16국(304~439년)과 남북조시대(439~589년)를 거치면서 300년 가까운 대동란의 시기로

들어간다.

진이 나락으로 떨어진 과정을 보면 어이가 없다.

왕조 시스템의 어쩔 수 없는 결함이기는 하지만 너무나도 함량 미달인 자가 황제의 아들이라는 이유

하나만으로 국가 최고지도자가 되었다.

주제넘게 정치에

간여하려 한 황후 가남풍의 이기심은 ‘8왕의 난’을 야기했다.

8명의 황족은

국가 장래는 생각하지 않고 눈앞의 이익을 위해 병력을 동원해 상쟁을 벌였다. 그 결과는 국가의 멸망과 300년에 걸친

천하대란이었다.

2. 宋나라; ‘과거사 청산’ 놀음에 나라를

망치다

▶ 시대 개요

송(宋·960~1279년)은 후주(後周)의

절도사이던 조광윤(趙匡胤)이 세운 나라다.

쿠데타로 집권한

태조 조광윤은 절도사들에게서 군권을 빼앗고 병력을 중앙에 집중시켰다. 문치주의(文治主義)를 내세워 군에 대한 문관(文官)

우위의 원칙을 확립했다.

그 결과 송은

성리학이 등장하고 화폐경제가 발달하는 등 문화적·경제적으로는 전에 없는 번영을 누렸다.

부작용도 있었다. 관료조직이 확대되면서 이를

유지하기 위한 재정부담이 커졌고 부정부패가 만연했다. 황제의 총애를 얻기 위한 관료들의 경쟁은

당쟁(黨爭)으로 이어졌다.

병력의 중앙

집중과 문관 우위의 원칙은 국방력의 약화를 가져왔다. 관료기구의 확대는 재정부담으로 이어졌다.

변경에서는 거란족의 요(遼·916~ 1125년),

탕구트족의 서하(西夏·1032~ 1227년) 등이 일어나 중국 본토의 일각을 차지했다.

송은 이들을

물리치려다 실패하자 해마다 막대한 세폐(歲幣)를 주어 이들을 달랬다.

‘퍼주기’로

평화를 산 셈인데 그로 인한 부담은 고스란히 백성들에게 돌아갔다.

1069년 신종은 신진 관료인 왕안석(王安石)을

등용해 일련의 개혁정책을 추진했다.

왕안석의 개혁을

둘러싸고 신법당(新法黨·개혁파)과 구법당(舊法黨·보수파) 간에 극심한 당쟁이 벌어졌다. 우여곡절 끝에 휘종 때에 이르러 신법당이 정권을

장악했다.

이들이 기득권 세력화되면서 정치는 더욱

어지러워졌다. 북방에서는 여진족의 금(金·1115~1234년)이 일어났지만 오랫동안 문약(文弱)과 당쟁에 젖어 있던 송은 이에

전략적으로 대처하지 못했다.

결국 금의

침공으로 1127년 북송(北宋)은 패망했다. 휘종의 아들 고종이 양자강 이남으로 옮겨가 남송(南宋·1127~1279년)을 세웠으나,

150년 후 몽골의 침략을 받아 멸망했다.

왕안석의

개혁

|

| 북송의 개혁가

왕안석. |

1069년 송의

신종(神宗·재위 1067~1085년)은 지방관으로 있던 왕안석을 참지정사(부총리)로 임명했다.

왕안석은 그의

아버지 대에 이르러서야 처음으로 벼슬자리에 나간 신흥관료 계층 출신이었다.

왕안석은 신종의 신임 아래 개혁정책을 추진했다.

경제정책 면에서는 균수법(均輸法)과 시역법(市易法)을 시행해 상인이 상품 가격을 조작해 폭리를 얻는 것을

억제하고 유통구조를 개선했다.

농전수리법(農田水利法)·어전법(隙田法)을 실시해

농지개량과 관개사업을 펼쳐 농업생산성의 향상을 도모했다.

방전균세법(方田均稅法)을 통해 토지측량을 새로 해

농민들의 조세부담을 덜어주었다.

농민들에게 저리(低利)로 대여해 주는

청묘법(靑苗法), 농민들이 지던 관청의 잡비부담을 덜어주는 면역법(免役法)으로 민생의 안정도 꾀했다.

안보 차원에서는

주민들을 일정한 단위로 묶어 치안 유지와 향병(鄕兵) 양성을 담당하게 하는 보갑법(保甲法),

전마(戰馬)를 기르기 위한 호마법(戶馬法)과

보마법(保馬法)을 시행했다.

왕안석은 늙고 병든 병사들을 퇴역시키고, 낡은

무기들을 새 무기로 교체했다.

유학에만 매몰되지

않은 폭넓은 사고를 갖춘 인재를 양성하기 위해 과거제도와 학교제도도 개혁했다.

구법당의

반격

|

| 구법당의 영수

사마광. |

문제는 이런

개혁정책들이 기득권 세력의 이익을 ?㎸末磯募? 점이었다. 균수법·시역법은 거대 상인들과 결탁한

황족·귀족·관료들의 이익을 침해했다. 청묘법은

농민들에게 고리(高利)로 돈을 꾸어주고 돈을 갚지 못하면 농민들의 땅을 빼앗던 상인이나 지주, 관료들의

불만을 샀다.

농민들의 부역을

감해주는 부역법에 대해서는 농민들의 부담을 금전적으로 나누어지게 된 사대부층이

반발하고 나섰다.

왕안석의 개혁에 반대하는 보수 세력을 구법당이라고

했다. 여기에는 《자치통감(資治通鑑)》을 지은 사마광, 성리학의 태두(泰斗) 정이·정호 형제, 당대 최고의

문장가 소식(소동파)·소철 형제 등이 망라돼 있었다.

신종의 할머니인

조후(曹后), 어머니인 고후(高后) 등 황실의 어른들, 신종의 동생들까지 구법당을 지지했다.

설상가상으로 개혁정책을 펴는 과정에서 시행착오도

적지 않았다. 일부 지방관리들은 실적을 내기 위해 무리하게 신법을 강행하다가 반발을 샀다. 구법당계 지방관리들은 신법의 시행을 의도적으로

사보타주했다.

가뭄이 들어도

신법 탓이고, 별자리에 이상이 생겨도 왕안석 탓이었다.

왕안석의 개혁정책을 지지하는 여혜경·채확 등으로

구성된 신법당도 있었지만 대대로 조정에 세력을 구축해 온 기득권 세력을 물리치기에는

역부족이었다.

안보 문제도

당쟁 소재로 삼아

1074년 돌연 요의 군대가 국경을 침입했다.

요는 태항산 서쪽 대주(代州) 일대의 국경선을 다시 획정하자고 요구했다.

1004년

‘전연의 맹(澶淵之盟)’ 이래 거란과 평화 관계를 유지해 왔던 송은 당황했다.

신종은 신하들에게

이 상황을 타개할 의견을 올리라고 지시했다.

구법당 소속 퇴임 재상 한기가 상소를

올렸다.

우리는 다음 7가지 일로 적을 화나게

만들었습니다.

첫째, 고려는

진작 중국에서 떨어져 나가 요의 번속(蕃屬)이 되었습니다. 그런데 우리가

상인들을 이용하여 고려와 옛 관계를 회복했으니 요는 당연히 자신들에게

불리

하다고 생각할 것입니다.

둘째, 우리가 무력으로 토번의 하황지구를

탈취했으니

요는 다음 목표는 분명 자신들이 될 것이라고 생각했을 것입니다.

셋째, 우리가 대주 지역에 느릅나무와 버드나무를

대량으로 심었는데

그 목적은 요의 기병이 달려드는 것을 막고자 한 것이 분명합니다.

넷째, 우리가 국내에서 보갑제도를 시행하여

군사와 농업을 병행하며 농민에게 전투

기술을 가르쳤습니다.

다섯째, 황하 이북의 각 주현(州縣)들이

적극적으로 성곽을 수리하고 성을 보호하는

해자를 깊이

팠습니다.

여섯째, 우리는

병기창을 만들어 신식 무기를 만들고 무장 부대의 장비를 교체했습니다.

일곱째, 우리는 황하 이북의 중요한 주(州)에다

37명의 장수를 배치하여 주둔하고 있는

군대의 훈련을

강화했습니다.

이상 7가지는

모두 요를 자극하는 조치로 그들의 반감을 샀습니다.

우리는 단 한

가지 방법으로 요를 대해야만 그들에게 우리의 평화의지를 믿게 하여 계속 잘 지낼

수 있습니다. 그것은 다름 아닌 이상의 조치들을 즉각 폐지하는 것입니다.〉

송이 시행한 국방력 강화 조치들이 요나라를

자극했으니 그러한 조치들을 철폐해야 평화가 온다는 황당한 주장이었다. 오늘날 국내 좌파 세력들이 즐겨 찾는 ‘내재적

접근법’ ‘사드배치 반대’ 주장들과 흡사하다.

한기는 왜 이런 주장을 했을까? 그가 올린 상소문의

다음 구절에 그의 본심이 나온다.

〈그리고 이것들이 완전히 폐지된 다음 폐하께서

다시 백성의 힘을 기르시고, 간사한 자를 물리치시며, 충성스럽고 선량한 자를 기용하시면, 요나라도 자연히

마음으로 받아들일 것입니다.〉

여기서 ‘간사한 자’는 왕안석, ‘충성스럽고

선량한 자’는 한기 자신, 사마광 등 구법당 인사들을 가리킨다.

공교롭게도 그해 하북 지방에 큰 가뭄이 들었다.

유민(流民)이 발생하고 민심이 흉흉해졌다. 신종은 결국 왕안석을 해임했다. 왕안석은 이듬해

다시 조정으로 복귀했지만 이미 심신이 지쳐 있었다. 왕안석은 1076년 관직에서 물러나 고향에서

은거하다가 1086년 세상을 떠났다.

개혁을 하려면 개혁주체 세력이 충분히 형성되고

대중적 지지를 확보해야 한다.

일선에서의 시행

착오를 줄이기 위해 대비도 해야 한다.

기득권 세력이

필요 이상으로 불안감이나 반감을 갖지 않도록 소통하고 설득하는 노력도 필요하다.

신종과

왕안석에게는 그런 점이 부족했다. ‘개혁’을 한다면서 성과는 없이 국민들에게 피로감만 준 노무현 정권의 경우와

비슷하다.

구법당의 집권과

분열

1085년 신종이

죽고 철종(哲宗·재위 1085~1100년)이 즉위했다. 열 살밖에 안 된 철종을 대신해 할머니 고태후가 수렴청정(垂簾聽政)을 했다.

고태후는 구법당의 영수인 사마광을 재상으로 등용했다.

사마광은 불후(不朽)의 역사서인 《자치통감》의

저자로 유명하다.

《자치통감》에서

사마광은 지도자는 열린 가슴으로 싫은 소리를 받아들여야 한다고 수없이 강조했다.하지만 사마광 자신은 정권을 잡자 독선과 아집을

드러냈다.

신법당 인사들은

숙청되고 왕안석의 개혁정책들은 모두 폐기됐다.

사마광은 일부

구법당 인사들조차 긍정적으로 평가했던 ‘청묘법’도 폐기하려 했다.

같은 구법당인

소식(소동파)이 반대했다. 사마광은 크게 화를 냈다. 소식은 탄식했다.

“전에는 늘 누군가가 그 사람의 면전에서 바른

소리를 하면 그를 칭찬하면서 역성을 들더니, 재상이 되고 나서는 다른 사람이 입을 여는 것조차

허용하지 않는구나.”

그렇게 ‘소통’을 강조하더니 청와대 자유게시판조차

폐쇄하고, 조금만 문재인 대통령을 비판하면 벌떼같이 달려들어 비난을 가하는 요즘의 행태와

비슷하다.

1086년 사마광이 세상을 떠났다. 영수가 사라진

구법당은 지연(地緣)에 따라 갈라졌다.

성리학자 정이의

낙당(洛黨), 소식의 촉당(蜀黨), 유지의 삭당(朔黨)이 그것이다.

정권을 잡은 후 영수의 집이 있는 곳을 따라

동인·서인·남인·북인 등으로 갈라졌던 조선 사림들의 경우와 흡사하다.

‘영혼 없는

관료’ 채경

|

| 기회주의적 관료의 전형이었던

채경. |

1089년

고태후는 왕안석 등 신법당 인사 30여 명을 간당(奸黨)으로 규정, 전국에 그 이름을 공고했다.

이후 정권이 바뀔

때마다 되풀이되는 ‘과거사 청산’ 놀음의 시작이었다.

1093년 구법당을 뒤에서 받쳐주던 고태후가

사망했다. 철종은 친정(親政)을 하게 되자 신당의 장돈을 등용했다.

장돈은 신법당

인사들의 명예를 회복시키고, 구법당 인사들의 관작(官爵)을 삭탈했다.

구법당 인사들을

기리는 각종 비석 등도 파괴했다.

1100년 철종이 젊은 나이로 죽고

휘종(徽宗·재위 1100~1125년)이 즉위했다.

철종의 황후인

향태후가 후원하는 구법당의 한충언이 집권했다.

구법당은 다시 한

번 신법을 폐기하고 신법당 인사들을 숙청하는 한편, 구법당 인사들을 복권시켰다.

휘종이 즉위한 지 7개월 만에 향태후가 죽었다.

1102년 휘종은 한충언을 추방하고 신법당 출신인 채경을 재상으로 앉혔다.

채경은 카멜레온 같은 인간이었다. 그는 원래

신법당 소속으로 왕안석 시절에 수도 개봉의 시장(지사)을 지냈다.

구법당의 사마광이

집권한 후 5일 내에 면역법을 폐기하라고 전국에 지시했다.

대부분의

지방관은 “아무리 그래도 그렇지, 신법을 폐기하는 데는 수개월은 걸린다”며 말미를 요청했다.

하지만 채경은 닷새 만에 신법을 폐기하고 구법을

복구했다.

사마광은 “전국의

장관들이 모두 채경과 같다면 무엇이든 못할 것이 없겠다”고 감탄했다.

이후 채경은

구법당 집권 기간 중 눈총을 받으면서도 벼슬자리를 지켰다.

1093년 장돈이 집권하자 채경은 다시 중앙

무대로 복귀했다. 장돈은 면역법을 부활시키기로 하고 이 문제를 논의하기 위한 위원회를 구성하려 했다.

하지만 채경은

“논의는 무슨 논의, 그냥 왕안석 때 하던 대로 하면 된다”면서 면역법의 즉각 부활을 밀어붙였다. 오늘날 우리

주변에서도 흔히 볼 수 있는 ‘영혼 없는 관료’의 전형이었다.

송나라판

‘블랙리스트’ 원우당적비

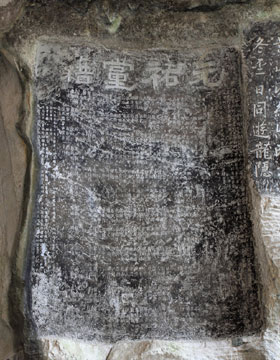

|

| 송나라의 ‘적폐청산 블랙리스트’

원우당적비. |

정권을 잡은

채경은 ‘적폐(積弊) 청산’에 나섰다. 먼저 사마광·소식·문언박·정이·황정견(화가·시인) 등 구법당의 요인들은 물론,

채경과 척진 일부 신법당계 인사 339명의 이름을

올린 ‘블랙리스트’를 만들었다.

이들을

‘원우당적인(元祐黨籍人)’이라고 했다(‘원우’는 구법당을 지지하는 고태후가 수렴청정하던 시절의 연호이다).

그 이름을 비석에 새겨 궁성 남쪽 정문인 단례문

앞과 전국 지방관청, 공자묘(孔子廟)에 세우게 했다.

이

‘원우당적비’에 이름이 오른 사람들 중 살아 있는 자는 변방으로 영구히 유배를 보내고

그 자손들도

벼슬길에 오르지 못하도록 했다. ‘언론부역자 리스트’ 등이 횡행하는 요즘의 한국과 비슷하다고 할까?

채경은 빈자리를 자기 말을 잘 듣는 능리(能吏)

스타일의 관료들로 채웠다.

이들은 실무

능력은 그럭저럭 있지만, 큰 정책을 기획하고 추진할 능력은 없는 자들이었다.

|

| 양산박의 두령

송강. |

신법당이

정권을 잡았다고는 하지만 그들은 더 이상 왕안석 시절 의기에 넘치던 개혁 세력이 아니었다. 구법당을 몰아낸 후 자기들끼리 부귀와 권세를 추구하는

추잡한 이익집단으로 전락한 것이다.

한때 ‘개혁’과

‘진보’를 주장하던 386세대 정치인들이 정권을 잡은 후 온갖 부정부패 사건에 연루되어 이름을 더럽힌 것처럼

말이다.

그들에게는 다행스럽게도 휘종은 국정은 팽개쳐

두고 그림과 골동품, 도교(道敎)에만 관심을 쏟았다. 채경은 휘종이 좋아하는 서화와 골동품, 진귀한 동식물과 기이한 모양의 바위들을 구해다

바쳤다.

휘종은 이렇게

모아들인 꽃나무와 돌을 가지고 궁성 한쪽에 높이 30m, 둘레 5km에 달하는 만세산(萬歲山)을

조성했다.

채경 일파가

‘과거사 청산’에 몰두하고 사리사욕을 채우는 사이에 백성들은 도탄에 빠졌다.

가렴주구에

시달리던 이들은 유민이나 도적이 됐다. 《수호지》는 이 시절 산동 일대에서 출몰했던 송강의 무리를 소재로 한

소설이다.

원칙 없는

외교

그 사이에

국제정세는 급변하고 있었다. 200여 년간 북방의 강자였던 요가 쇠퇴하고

만주에서 여진족의

금이 등장한 것이다. 송은 이 기회를 타서 금과 손잡고 거란에 빼앗긴

북방 영토(연운

16주)를 탈환하려 들었다. 연운 16주의 회복은 건국 이래 송의 숙원이었다.

휘종은 그 숙원을 달성해서 국가적 자존심을

고양하고 역사에 이름을 남기고 싶어 했다.

여러 차례의 협상

끝에 송과 금은 함께 요를 치고 송은 연운 16주 가운데 6개주를 돌려받기로 약속했다.

1120년 절강에서 ‘방랍의 난’이 일어났다.

마니교 신자 방랍이 가렴주구에 견디다 못해 일으킨 민란이었다. 방랍의 세력은 20만명에 달했다. 요를 치러 가려던

15만명 송군이 방랍의 난을 진압하기 위해 출동했다.

반란을 진압하는

데에는 450여 일이 걸렸다. 희생?渼? 200만명에 달했다.

1122년 뒤늦게 북으로 출정한 송군은

패잔병이나 다름없는 요군에게 연전연패했다.

결국 연운

16주를 손에 넣은 것은 금의 군대였다. 그래도 송은 금에 당초 약속한 땅을 내달라고 요구했다.

금은 약속을

지켰다. 하지만 송은 금에 제공하기로 한 군량 20만 석의 제공을 거부하는가 하면 금의 판도 아래 있던 지방 세력의 귀순을 받아들이는

등 금을 자극했다.

여기에 더해

휘종과 환관 동관은 요의 마지막 황제 천조제와 연합해 금을 치려는 음모를 꾸몄다.

이에 격분한 금은 1124년 송으로 쳐들어왔다.

금을 달래기 위해 휘종이 퇴위하고 아들 흠종(欽宗·재위 1125~1127년)이 즉위했다.

수도 개봉이

포위된 상황에서 송은 ‘성하의 맹(城下之盟)’이라고 불리는 강화조약을 체결했다.

이 와중에 부정부패로 나라를 파멸로 이끈 채경과

환관 동관 등에 대한 탄핵 상소가 잇달았다. 채경의 아들 채유와 채조는 참수됐다. 채경은 멀리

해남도로 유배됐다가 장사에서 세상을 떠났다.

강화조약을 맺고 금군이 철수하자 송 조정에서는

다시 강경론이 대두했다. 1126년 가을 금군이 다시 침공했다.

그해 12월

개봉이 함락됐다. 이후 2년 동안 개봉에 축적되어 있던 재부(財富)의 90% 이상이 금군에게 약탈당했다.

휘종이 막대한 돈을 들여 수집했던 서화와 골동품들도

이때 사라졌다.

1127년 봄

금군은 휘종과 흠종을 비롯한 황족, 귀족, 고관들을 만주로 끌고 갔다.

이 사건을 당시의

연호를 따서 ‘정강(靖康)의 변(變)’이라고 한다.

금나라는 휘종에게

혼덕공(昏德公), 흠종에게 중혼후(重昏侯)라는 치욕적인 봉호(封號)를 내렸다.

휘종은 1135년

황량한 북만주 오국성(하얼빈 인근)에서 사망했다. 그의 시신은 불에 반쯤 태워진 후 구덩이에 던져졌다.

‘야윈 늑대’와

‘살찐 양’

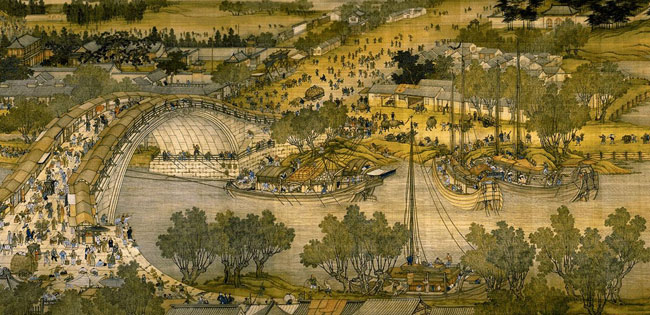

|

| 송 휘종 시절 수도 변경(개봉)의

번영을 그린 장택단의

〈청명상하도(淸明上河圖)〉. |

금에 멸망당할

당시 송(북송)은 전에 없는 경제·문화적 번영을 구가하고 있었다.

당시 세계

경제에서 차지하는 비중이 가장 높았던 것으로 추정되고 이미 이때 근대 자본주의 단계에 접어들었다는 평가를 받을 정도로 화폐경제도 고도로

발전해 있었다.

다른 나라들과는

달리 북송은 번영의 절정에서 망국을 맞았다는 점에서 충격적이다.

송은 ‘굶주린

야윈 늑대’에게 잡아먹힌 ‘살찐 양’이나 다름없었다.

비극은 송이 자초한 것이었다. 송은 오랫동안

국방을 국내 정치적 관점에서 보면서 국방력 강화 노력을 게을리했다.

군대를 ‘국가의

간성’이 아니라 ‘잠재적 쿠데타 세력’으로 보고 군의 힘을 빼는 일에만 주력했다. 휘종은 ‘국가적 자존심의 회복’이라는 허상을 좇아

오랫동안 평화적 관계를 유지해 온 요와의 관계를 파기하고 검증되지 않은 위험한 적인

금과 동맹을 체결했다.

그 과정에서 송은 자신의 실력을 넘어서는 요구를

했다. 금과의 약속을 여러 차례 어겼다. 나중에 가서는 자기들이 배반했던 요와 다시 동맹을

맺어 금을 치려고 시도했다.

북한이 ICBM을

발사하는 마당에 ‘남북관계의 주도적 역할’ 운운하면서 북한에 연일 대화를 요청하고 중국에는 추파를 던지면서 전통적 우방인

미국·일본과는 다른 길을 걸으려는 문재인 정부의 모습이 떠오르는 대목이다.

구법당과 신법당의 오랜 당쟁도 ‘정강의 변’의

한 원인이었다.

정권이 바뀔

때마다 상대방을 ‘적폐 세력’으로 몰아서 말살하려 드는 극한 당쟁의 와중에

능력과 품성을

갖춘 이들은 관직을 떠났다. 애국심도 비전도 없는 기회주의적 관료들이 득세했다. 그들에게 국가 백년을 바라보는 전략과 정책을 기대할

수는 없었다.

악비와

진회

|

| 실지회복을 위해 분투하다 억울하게

죽은 악비. |

개봉이 함락될

무렵 강남으로 탈출한 휘종의 9번째 아들 조구가 임안(항주)에서 남송(南宋)을 세웠다.

이와 함께

곳곳에서 금에 항거하는 의병이 일어났다. 대표적인 인물이 악비(岳飛)였다.

‘악가군(岳家軍)’이라고 불린 악비의 군대는 가는

곳마다 승리했다.

악비는 평소

“오랑캐를 모두 도살하고 두 황제(휘종과 흠종)를 도성에 맞아들여 본래의 국토를 되찾아

조정에 불안이

없어 황제께서 편히 주무실 수 있도록 하는 것이 나의 소망”이라고 공언했다.

하지만 이는

남송을 세운 고종이 원하는 바가 아니었다.

금으로 잡혀간

휘종과 흠종이 돌아오면 제위를 내놓아야 했기 때문이다.

이 틈을 파고든 사람이 진회(秦檜)였다. 진회는

금이 괴뢰국가 초(楚)를 세우고 송의 재상 장방창을 황제로 앉혔을 때 이에

반대하다가 금으로 끌려갔던 인물이었다.

하지만 3년 만에 항주에 있는 고종의 조정에

나타난 진회는 주화파(主和派)로 변해 있었다.

진회는 감시병을

살해한 후 배를 훔쳐 타고 극적으로 탈출해 왔다고 주장했지만 이를 믿는 사람은 적었다. 진회가 금의 세작(細作)이라는 소문이 파다했다.

하지만 고종은 진회를 재상으로 중용했다.

1140년 5월 우쥬가 이끄는 금군이 남송을

침공했다. 악비는 하남 언성에서 우쥬의 군대를 격파하고 옛 수도인 개봉에서 25km 떨어진 주선진까지

진격했다. 이때 진회는 물밑에서 금과 강화조약 체결을 추진하고 있었다.

진회는 고종을

움직여 악비에게 소환령을 내렸다. 악비는 “이런 기회는 다시 없다”면서 계속 싸우려 했다. 고종은 하루에 12번이나 소환령을 내려 악비를

닦달했다. 악비는 결국 철군할 수밖에 없었다.

좌절한 악비는 관직을 내놓고 은거했다. 하지만

진회는 모반죄를 덮어씌워 악비를 체포했다. 악비와 함께 당대의 명장(名將)으로 이름을 떨치던

한세충이 진회를 만나 악비가 모반을 했다는 증거가 있느냐고 따졌다. 진회는 이렇게 답했다. “없지는 않은 것

같다(莫須有).” 한세충은

“그런 말로 어찌 천하의 인심을 설득할 수 있겠느냐?”고 탄식했다.

‘막수유’라는

말은 이후 중국에서는 ‘모함’과 ‘억울한 사건’을 뜻하는 대명사가 됐다.

결국 악비는

아들과 감옥에서 비밀리에 처형됐다. 민간에는 악비 부자가 살껍질을 벗기는 혹형을 받고 죽었다는 얘기가 전해진다.

1141년이었다. 이듬해 남송과 금 간에 강화조약이

체결됐다.

진회는 채경과

마찬가지로 오랜 당쟁이 낳은 기회주의·출세주의적 관료의 전형이었다. 그런 사람을 많이 본다.

대한민국 체제

아래서 관료나 군인으로 성장했으면서도 어느 순간부터 좌파 정권을 위해 충실하게 복무하고 있는 사람,

젊은 시절 보수 정권 아래서 일할 때에는 철저한

반공주의자 행세를 하다가 지연(地緣) 때문인지 한번 좌파 정권에 중용된 후에는 좌파 진영의 원로

노릇을 하고 있는 사람들이 그런 사람들이다.

3. 明나라; ‘국가안보’마저 희생시킨

당쟁

▶ 시대

개요

명(明·1368~1644년)나라를 세운 태조 주원장(朱元璋)은 철저한 황제독재체제를 구축했다.

수천 년 동안 이어져 온 재상제도를 폐지하고 6부를

비롯한 행정 각 부서를 황제가 직할하도록 했다.

대신

‘내각(內閣)’이라는 일종의 비서실을 설치하고 비서관 격인 대학사(大學士)들을 두어 황제를 보좌하게 했다.

황제 독재를 지탱하기 위해 황제들은 기무사령부

격인 금의위(錦衣衛)와 국가정보원 격인 동창(東廠)·서창(西廠)·내창(內廠) 등의

특무기관들을 설립했다.

동창·서창·내창의

장관은 황제가 신임하는 환관들이 맡았다.

명은 유독 정신이상에 가깝다고 할 정도로

무능하고 기행을 일삼는 황제들이 많았다.

헌종과 효종,

신종 등은 수십 년간 신하들 앞에 모습을 드러내지 않고 서류로만 국사(國事)를 처리했다. 그럴수록 황제 측근의 환관들이

발호했다.

여기에 더해

북에서는 몽골족, 남에서는 왜구가 창궐했다.

이에 대비하기

위한 국방비 지출은 재정에 큰 부담이 됐다.

1566년 신종(재위 1572~1620년)이

즉위했다. 수석 대학사인 장거정(張居正)은

행정기구를

간소화하고 재정을 정비하는 등 일련의 개혁정책을 추진했다.

장거정의 독재에

반대하는 일단의 사대부들이 당파를 결성했다. 이를 동림당(東林黨)이라 한다.

환관들과 그

동조자들로 이루어진 엄당(閹黨)이 동림당과 맞섰다. 이들의 싸움은 명이 망하는 날까지 계속됐다.

장거정의

개혁

|

| 명 신종(만력제) 때의 개혁가

장거정. |

장거정은 명의

역사에서 보기 드문 유능하고 추진력 있는 정치가였다.

그는 앞 시대부터

누적되어 온 정치적 부패와 사회적 침체를 수술하려 했다. 신종의 스승이었던 그는 신종 즉위와 함께

수보(首輔), 즉 수석 대학사가 되었다.

재상(국무총리)제도가 없는 명에서는 재상이나

다름없는 자리였다.

장거정은 관료들의

기강을 바로잡고 행정기구를 감축했으며 황실의 지출을 줄였다. 전국적으로 토지 측량을 다시 해서 조세를 받을 수

있는 경지면적을 30%나 늘렸다.

일조편법(一條鞭法) 제도를 시행해 조세제도를

간소화하고 조세의 금납화(金納化)를 추진했다.

빈민들의 조세 부담을 덜어주는 한편 탈세를

일삼아 온 향신(鄕紳·지방 유력자)들로부터는 세금을 철저히 징수했다. 후일 장거정이 사망했을 때 정부 창고에는 10년

치의 쌀이 쌓여 있었고 국고 잉여금도 400만 냥이

넘었다고 한다. 반계순이라는 수리 전문가를 기용해 황하와 대운하를

정비해 사회간접자본을 확충했다.

명장 척계광을

등용해 몽골과 왜구를 막게 한 것도 장거정이었다.

이렇게 볼 만한 업적들을 남겼지만 반발도 적지

않았다. 황족과 황실의 비빈(妃嬪), 환관들은 긴축재정에 반발했고 관료들은 행정기구 감축에 반대했다. 세금 부담을

지게 된 향신들도 마찬가지였다.

반발이 나오자 장거정은 언관(言官)들의

간언(諫言)을 금지했다. 자신의 권력을 유지하기 위해 환관 풍보와도 손을 잡았다. 아버지가 사망했을 때에는 관직에서 물러나 삼년상을

지내야 했음에도 이를 지키지 않았다.

잠시라도 권력을

내려놓는 것이 두려워서였다. 이는 유가(儒家)의 관점에서 보면 씻을 수 없는 도덕적 흠결이었다.

자연히 장거정의 독재에 반대하는 세력이

형성되었다.

1582년

장거정이 사망했다. 그동안 숨죽이고 있던 자들이 들고일어나 죽은 장거정을 탄핵했다. 결국 장거정은 모든 벼슬과 명예를 빼앗기고 유족들은

가산을 몰수당한 후 변방으로 유배됐다.

동림당과

엄당

|

| 동림당의 영수

고헌성. |

여기서 그치지

않고 보다 철저한 ‘적폐 청산’을 주장하는 자들이 나타났다. 고헌성(顧憲成)을 필두로 하는 동림당(東林黨)이

그들이다.

고헌성은

이부(吏部) 낭중(국장급)으로 있다가 신종의 눈 밖에 나서 고향인 강소성 무석으로 낙향했다.

그는 송의

주자학자 양시가 세웠던 동림서원을 다시 세운 후, 동지와 제자들을 모아 학문과 시사(時事)를 논했다.

고헌성은 학문은

정치 비판의 수단이어야 한다고 강조했다. 동림서원 입구에는 이런 글이 적혀 있었다.

“바람 소리, 비 소리, 독서 소리, 소리마다

귀에 들린다. 집안일,

나랏일, 천하일, 일마다 관심을 갖는다.”

박정희·전두환 정권 시절 비판적 지식인 그룹이

형성, 확산됐던 것처럼 동림당도 전국적으로 확산됐다.

자신들의 정치적

역할을 의식하게 된 동림당은 적극적으로 당인(黨人)을 한림원(조선시대 홍문관과 유사한 학문연구기구)과

도찰원(조선시대 사헌부에 해당하는 감찰기관)으로 진출시키기 시작했다.

동림당은 주자학 원리주의적 관점에서 세상을

보았다. ‘청의파(淸議派)’를 자처하면서

과격한 언사로

국정을 담당하는 내각의 신료(臣僚)들을 비판했다.

동림당의 주장은

세월이 흐를수록 ‘반대를 위한 반대’ ‘비판을 위한 비판’으로 흐르는 경우가 많았다.

동림당은 자기들의 주장에 동조하지 않으면 무조건

‘적폐 세력’으로 모는 일도 비일비재했다. 황제의 측근으로 특무기관을 장악하고 국정을

좌지우지하는 환관들도 동림당의 비판 대상이었음은 물론이다.

자연스럽게

동림당에 반대하는 신료파와 환관들이 손을 잡게 됐다. 동림당은 이들을 ‘엄당(閹黨·환관당)’이라고

비아냥댔다. 마지막 20여 년간 명은 동림당과 엄당의 싸움으로

편할 날이 없었다.

엄당의 우두머리인

위충현(魏忠賢)은 불학무식한 무뢰배 출신으로 스스로 남근(男根)을 자르고 환관이 된 자였다.

그는 자기가 모시던 희종(熹宗·재위

1620~1627년)이 즉위한 후 무소불위(無所不爲)의 권력을 휘두르게 됐다.

그는 환관들은

물론 내각과 각 부서의 요인들을 포섭해 거대한 정치 세력을 구축했다.

비밀경찰인 동창의 장관이 된 위충현은 1624년

동림당에 대한 무자비한 숙청을 감행했다. 좌도어사(감사원장) 양련, 도급사중(정책심의기구

주임위원) 위대중 등 중신들이 잔혹한 고문을 받고 처형됐다.

이런 상황에서

형부상서 설정은 사법정의를 실현하기는커녕 “이런 시대에 태어났으면 자신의 앞날을 위해

생각해야지 다른 사람의 생사가 나와 무슨 상관이란

말인가?”라면서 위충현에게 아부했다.

1627년 희종이 죽고 의종(毅宗·재위

1628~1644년)이 즉위했다. 그가 명의 마지막 황제인 숭정제(崇禎帝)이다.

의종은 위충현

일파를 숙청하고 황실의 낭비를 줄이며 밤낮없이 정무를 챙기면서 중흥을 이룩하려 노력했다. 의종에게는 단점도 있었다. 특히 성격이 과격하고

타협을 몰랐으며 의심이 많았다. 의종이 동림당을 중용하면서 엄당은 일시 위축됐다.

하지만 이미 때는

늦었다. 밖에서는 만주에서 일어난 여진족의 후금(後金)이, 안에서는 이자성(李自成) 등의 농민반란군이 북경을

향해 육박해 오기 시작한 것이다.

영원성의 영웅

원숭환

|

| 누르하치를 격퇴한 명장

원숭환. |

요동(만주)

건주여진의 추장이었던 누르하치는 여진의 여러 부락을 통합한 후 1616년 후금을 세웠다.

1618년

누르하치는 명이 자신들에게 가한 잘못들을 지적하는 ‘7대한(七大恨)’을 하늘에 고하고 명에 대한 전쟁을 일으켰다.

1619년에는 사르흐에서 명과 조선의 연합군

9만명과 싸워 대승을 거두었다.

1622년 누르하치는 무순·요양·심양을

탈취했다. 당시 이 지역의 명군 사령관은 요동경략 웅정필과 요동순무 왕화정 두 사람이었다.

지방군벌의 출현을

막기 위해 지휘권을 이원화해 놓았던 것이다.

명군이 패한 것은

왕화정이 웅정필의 신중론을 외면하고 섣불리 나가 싸웠기 때문이었다.

하지만 패전의

책임을 지고 처형된 것은 웅정필이었다. 웅정필이 동림당 계열의 무장이었기 때문이다.

당쟁의 여파는

이런 식으로 국방 면에도 미치고 있었다.

1626년 1월 누르하치는 정예군 20만명을

거느리고 영원성을 공격했다. 영원성의 명군은 1만명에 불과했다.

여기서

누르하치는 생애 처음으로 뼈아픈 패배를 당했다. 성을 함락시키지 못한 것은 물론 명군이 쏜 홍이포(紅夷砲) 포탄에 중상을 입은

것이다. 누르하치는 그 후유증으로 그해 8월 사망했다.

영원성의 명군을 지휘한

원숭환(袁崇煥)은 일약 국민적 영웅이 됐다. 병부상서 겸 계요(薊遼)총독으로

승진한 그는 “5년 내에 전 요동을 회복하겠다”고 다짐했다.

당시 압록강 하구 가도에는 명의 장수 모문룡이

주둔하고 있었다.

모문룡은 후금의

후방을 교란한다는 명목으로 명과 조선으로부터 군자금과 군량, 물자를 받아내 밀무역을 해 부(富)를 축적했다.

모문룡은 자신의

자리를 유지하기 위해 위충현 등 조정의 유력자들에게 뇌물을 바쳤다.

의종이 즉위한 후인 1629년 6월 원숭환은

모문룡을 체포해 처형했다.

모문룡 같은

부패하고 믿을 수 없는 자를 전선에 두어서는 안 된다고 생각했기 때문이다.

원숭환이 모문룡을

죽인 것은 동림당 계열의 내각 대학사였던 전용석, 전용석의 고향 선배 진계유 등의 조언이 있었기 때문이다.

이 일로 의종

시절부터 모문룡으로부터 뇌물을 받아온 엄당 계열의 환관과 고관들은 원숭환에게 원한을 품게 됐다.

원숭환의

죽음

1629년 10월 후금의 태종

홍타이지는 내몽골로 우회해서 북경을 공략했다. 후금군은 북경 주변 도시들을 약탈하고 주민들을 학살했다.

북경의 조정과

주민들은 공황 상태에 빠졌다. 영원성과 산해관을 지키던 원숭환은 수도의 위기를 구하기 위해 밤낮없이 달려왔다.

원숭환의 부대는 11월 중순 북경 성

밖에서 사투 끝에 후금군을 물리쳤다.

원숭환에게 돌아온 것은 감사가 아니라 원망과

증오였다.

황제와 조정,

백성들은 후금군이 수도 주변까지 쳐들어올 수 있었던 것은 원숭환의 잘못이라고 생각했다. 이때 후금의 홍타이지는 포로가 됐던 환관 양춘과

왕성덕을 통해 원숭환이 후금과 내통하고 있다고 정보를 흘렸다. 안 그래도 의종은 의심이 많은

성격이었다.

원숭환은

1629년 12월 체포됐다. 의종 즉위 후 동림당에 정국 주도권을 빼앗긴 엄당은 원숭환 사건을 계기로 동림당에 반격을 꾀했다.

원숭환이 동림당의 거두 전용석의 문인이라는 것이

빌미가 됐다.

엄당 계열의 재상

온체인은 다섯 차례나 원숭환 처형을 요청하는 상소를 올렸다.

그들에게

‘국가안보’는 안중에도 없었다. 물론 동림당 계열 신료들은 원숭환의 구명을 호소했다. 의종은 엄당의 손을

들어주었다.

1630년 9월

원숭환은 책형(磔刑)에 처해졌다. 기둥에 묶어 놓고 칼로 온몸의 살점을 발라낸 후 두개골을 부숴 죽이는 끔찍한

형벌이었다.

1년 전

자기들이 후금군에게 포위되어 고난을 겪은 것이 원숭환이 적과 내통했기 때문이라고 생각한 백성들은

원숭환에게 달려들어 그의 살점을 뜯어

먹었다.

거짓 정보에

현혹된 우민(愚民)들의 광기(狂氣)였다. 자기들을 지켜준 은인을 몰라보는 배은망덕이었다. 사드문제 등을 가지고 미국과 주한미군에게 말도 안

되는 시비를 거는 오늘날의 일부 한국인과 비슷하다고 할까?

원숭환의 처형은 만주족을 중원으로 불러들이는

초대장이었다.

원숭환의 죽음에

절망한 부하 장수 조대수는 휘하 장병들을 거느리고 청(淸)에 투항했다.

원숭환이

영원성에서 누르하치를 격퇴할 때 사용했던 신식 서양식 화포 홍이포도 이때 청에 넘어갔다.

동림당의

추태

|

| 베이징 경산공원에 있는 명나라

의종(숭정제)의 추모비. |